Questo è un lungo viaggio che inizia il 13 Dicembre 2020.

Con i teatri chiusi al pubblico, con gli artisti che inventano nuovi modi per poter calcare il palcoscenico seguendo rigidi protocolli sanitari, e tutti noi, appassionati di lirica, soli, dietro lo schermo di un computer.

Sono trascorsi meno di due anni e sembra passato un secolo.

Questo Lohengrin, con la regia di Calixto Bieto, è un documento su come sia stato possibile fare teatro in piena emergenza pandemica, riuscendo comunque ad assemblare un buon prodotto tecnico che fosse anche interessante da un punto di vista visivo e che, contemporaneamente, riuscisse a veicolare un messaggio: L’importanza della fede.

In fondo è ciò che chiede Lohengrin alla donna che ama. Di credere in lui ciecamente.

Lui rappresenta la luce. La sicurezza che con la Fede si possano superare i momenti bui. Ed è esattamente quello che promette ad Elsa.

Ma è quello che sembra voler comunicare a tutti noi.

E di tutto quello che va in scena questo appare l’unico e vero messaggio chiaro. Di sicuro il più forte.

Le direttive sul distanziamento impediscono ai due amanti di toccarsi eppure, forse proprio per questo, le carezze del Cavaliere hanno un impatto ancora più forte: arrivano direttamente al cuore.

L’opera viene trasmessa in streaming con un uso accurato delle luci ad illuminare ambienti moderni, con una buona ripresa audio e con un’accurata regia televisiva. La fotografia è elegante e piena di fascino.

Così va in scena la fiaba, in salsa moderna, di Elsa von Brabant che accusata, ingiustamente, dell’omicidio del fratello Gottfried invoca l’intervento di un cavaliere.

E lui arriva, con un cigno di carta in mano, e si erge a sua difesa a patto che non gli si chieda mai quali sono le sue origini.

Ma nella prima notte di nozze la ragazza, tormentata dai dubbi insinuati in lei dalla strega Ortrud, chiede al Cavaliere di rispondere alla domanda proibita.

E’ la fine del sogno.

Il cavaliere rivela il suo nome: E’ Lohengrin, figlio di Parsifal e custode del Santo Graal.

Abbandona la sala mentre dal fondo avanza verso lui un bambino fradicio d’acqua. Gottfried non è morto. Era stato trasformato in Cigno da Ortrud.

Riprese le sembianze umane si avvicina al proscenio e brandisce la spada. Sarà lui, l’eletto che da quel momento guiderà il suo popolo.

Ad Elsa non resta che battersi i pugni sul petto ben consapevole di ciò che ha perso.

Una fine d’Opera che viene accolta da un silenzio agghiacciante, non c’è il pubblico in sala ad applaudire, i protagonisti sfilano tristemente e si mostrano ai telespettatori con il volto coperto da una mascherina.

Manca quel momento catartico in cui i sorrisi dei protagonisti si fondono con gli applausi del pubblico e decretano la fine della finzione e il ritorno alla realtà.

Quel silenzio e quella tristezza cristallizzano nello spettatore lasciando un senso di incompiuto.

Questo è quello che abbiamo visto in streaming.

L’Opera di Berlino la ripropone con qualche differenza, ma ciò non toglie che la rappresentazione del Lohengrin che va in scena il 7 Maggio, e alla quale ho assistito, è figlia di quei tempi.

Con personaggi nevrotici, con la proiezione di immagini contorte e martellanti, spesso indecifrabili, a volte ripugnanti e con tanti simbolismi, e tanti atteggiamenti, solo in alcuni casi esplicitati.

Non sempre comprensibili.

A differenza di allora abbiamo un teatro a piena capienza, un coro e un’orchestra al completo e i movimenti sulla scena non sono limitati dal distanziamento obbligatorio.

Nell’allestimento di Calixto Bieto sono presenti tanti elementi che sembrano sfidare alla riflessione, e forse è proprio questo che piace ad una certa fetta di pubblico. L’interattività.

E nell’insieme la messa in scena, ripresa dalla regista Barbora Horáková, è efficiente, coinvolge e in Teatro funziona.

Appare come un quadro astratto che lascia un margine di interpretazione allo spettatore.

Ha il fascino, quasi morboso, di un’autopsia dell’anima dove vengono sviscerati i caratteri, le pulsioni, i desideri più reconditi dei protagonisti.

Un’operazione che mette in mostra il brutto della psiche umana e che si riflette anche nel corpo diventando patologia.

Tutti i personaggi hanno dei tic, degli scatti violenti, e degli sguardi spesso folli.

Le luci fredde di Michael Bauer acuiscono questa sensazione di un mondo privo di calore e di sentimento.

(Sebbene fossero giunte voci allarmanti che gli spot luminosi fossero disposti in modo da abbagliare gli spettatori delle prime sei file questo non si è verificato nella serata del 7 maggio alla quale ero presente. L’unico momento fastidioso è stato verso la fine del terzo atto quando effettivamente una luce dal fondo era proiettata sul pubblico, ma niente che abbia ridotto la visibilità.)

Durante il preludio del primo atto sullo sfondo viene proiettata l’immagine di una donna gravida che porta in grembo un cigno e il filmato di un bambino nell’acqua. Si agita. Beve acqua. Rischia di annegare. La fotografia in bianco e nero ricorda molto la celebre scena del film “L’Atalante” di Jean Vigò con il protagonista che viene ripreso sott’acqua.

Le video proiezioni inquietanti, in bianco e nero, sono di Sarah Derendinger e si presentano in tutta l’opera.

Nel secondo atto all’immagine di un’auto sportiva viene sovrapposta in dissolvenza incrociata con l’immagine del volto di Gottfried riverso nell’acqua. Fermo. Presumibilmente annegato.

Il terzo atto si apre con la proiezione di una sequenza di baci cinematografici che ricorda la scena del film “Nuovo Cinema Paradiso” inframmezzati con brevi video di pecore, stralci di cartoni animati, il volto di Cristo, e tante altre immagini alcune delle quali indefinibili e disgustose…immagini che accelerano e si rincorrono in modo spasmodico.

Sono i sogni disturbati di Elsa? O i ricordi del bambino che fugge da un pericolo? Sono incubi? O esperienze di pre-morte di Gottfried?

Infine sulle note d’inizio del coro nuziale assistiamo ad una donna nera che da alla luce un cigno.

Le scene di Rebecca Ringst si piegano alla chiave di lettura di Bieto. Il primo atto si apre su un’aula di tribunale/Ufficio.

Nel secondo atto i coniugi esiliati svolgono il loro duetto sulle gradinate di quelli che sembrano gli spalti di uno stadio.

Nel terzo atto la camera nuziale è costituita da un divano bianco disposto in un prato, e nel finale viene riproposta l’aula di tribunale, con tanto di gabbia.

I costumi di Ingo Krügler sono moderni. Completi eleganti per gli uomini, più casual per le donne. Il cavaliere del cigno indossa giacca e pantaloni color crema sempre illuminato da un’aura magica.

Elsa ha una giacca di pelle marrone su un vestito scuro a fiorellini.

Sono gli abiti che potrebbero essere indossati normalmente per andare in ufficio o, appunto, per presenziare in un’aula di tribunale, in uno scenario che ricorda molto da vicino un episodio di “Law and Order”.

La fiaba Wagneriana viene quindi decostruita e trasformata in un giallo psicologico.

In questo scenario deviato, così simile alla miseria attuale della vita di ogni giorno, dove tutto è patologico e demistificato, appare, con la forza di un raggio di sole che squarcia la notte più scura, un essere Divino che dell’eroe ha tutte le qualità: è forte, è puro, è leale con gli amici ed è pietoso con i nemici.

E nulla dell’orribile mondo che lo circonda lo può intaccare.

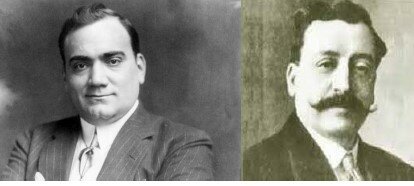

Roberto Alagna si presenta sulla scena imponendo una sua visione dell’eroe forte e romantica.

In uno scenario lugubre, dove tutti sono brutti, sporchi (nell’anima) e cattivi, il suo cavaliere del cigno è molto più che straniero, è alieno, tanto è lontano, per nobiltà, dalla folla contorta e psicologicamente labile che lo circonda.

Una figura mistica e sacrificale con la forza fisica e morale di un cavaliere Jedi.

L’immagine del duello con Friedrich Von Telramund, vinto esclusivamente con la forza del pensiero, attesta la sua superiorità sul nemico ed è uno dei momenti più esaltanti della rappresentazione. Non vince perché è più forte. Vince perché è “giusto”.

Il tenore è perfettamente a suo agio nel ruolo del “Cavaliere del cigno” al quale dona uno straordinario splendore con il suo canto lirico e passionale, tanto virile quanto dolce.

La lingua tedesca nella sua bocca scorre morbida arricchita da accenti radiosi.

Il suono è omogeneo in tutti i registri, il declamato è eroico, gli acuti sono luminosi e sostenuti a lungo.

La voce supera sempre il muro orchestrale ed emerge anche in presenza del coro con l’organico al completo.

Fin dalla sua entrata in scena la voce si presenta ampia, mai forzata, perfettamente intonata con centri corposi e pieni, in un canto espressivo ricco di mezze voci.

L’interpretazione è intensa nella felicità dell’incontro con Elsa così come nel dolore provato per il tradimento.

Il soprano Vida Miknevičiūtė, dal canto suo, ci offre una Elsa complessa, dalle mille sfaccettature, in cui convivono in perenne lotta vari sentimenti e forse anche più personalità.

Innamorata, ma incapace di liberarsi dalle gabbie psicologiche che la avvolgono.

La sua voce è tagliente come una lama ed espressiva, anche se manca ancora il completo dominio sulle mezze voci che sarebbe auspicabile per la parte.

Tuttavia è perfetta nel ruolo che è chiamata a recitare di ragazza tormentata e problematica che subisce sempre il giudizio degli altri.

Debole e facilmente manipolabile.

Che siano le sbarre di una prigione o la leggera trama di un velo da sposa la sua figura è sempre intrappolata, da paure, rimorsi e sensi di colpa, come un insetto avvolto nella tela di una ragno che cerca disperatamente di liberarsi senza riuscirci.

Nel complesso fornisce una convincente prestazione che raggiunge il culmine nel duetto nella camera nuziale dove lavora in perfetta sinergia con il partner regalando al pubblico momenti di grande intensità drammatica.

Ottima la coppia che trama alle loro spalle. Friedrich Von Telramund è il baritono Martin Gantner, voce solida ed espressiva dal timbro chiaro e un buon registro acuto. Spietato nelle accuse ad Elsa e sottomesso nei confronti di sua moglie, Ortrud che è resa in modo molto convincente dal soprano Irène Theorin. I suoi sguardi di intesa con il marito e la risata perfida la descrivono per quella dominatrice che è. Affronta il personaggio con una bella voce drammatica capace di una grande gamma cromatica necessaria per sviluppare un personaggio come Ortrud che sa essere spietata ma anche sottilmente manipolatrice. Capace di fingere la sofferenza e di mostrarsi remissiva così da commuovere Elsa tanto da convincerla a farla rientrare al suo castello/ufficio.

Il Re Tedesco, Heinrich Der Vogler è incarnato dal basso Grigory Shkarupa dalla voce calda e autorevole. A differenza di René Pape, suo predecessore nella recita del 2020, non ha una mimica che simula il Parkinson ma nella sua interpretazione ci fa ugualmente capire che il suo fisico è in sofferenza.

Straordinario per la recitazione sopra le righe è l’Araldo del Re impersonato dal baritono Adam Kutny.

Il più elegante di tutti, con uno splendido completo blu elettrico, dal taglio di alta sartoria, che gli calza a pennello.

Ma anche il più schizofrenico. Al suo fraseggio imperioso e tonante corrisponde una mimica totalmente folle. Ricorda in modo impressionante il Joker del film con Joaquin Phoenix.

In scena è ipnotico. Non gli si riesce a staccare gli occhi di dosso.

Questo Lohengrin può quindi contare su interpreti capaci di sostenere efficacemente il ruolo, un Coro, quello dell’ Opera di Berlino diretto da Martin Wright, capace di fornire un’eccellente prestazione e un’ orchestra diretta che il M° Matthias Pintscher dirige con grande fluidità e armonia per tutta la durata dell’esecuzione senza far mancare la giusta enfasi nei momenti cruciali.

Tutto scorre velocemente fino ad arrivare all’unico momento espressivamente debole nel terzo atto, con l’uccisione da parte del Cavaliere di Friedriech nella stanza nuziale.

Vediamo infatti quest’ultimo che attraversa lentamente la sala e si allontana dopo aver deposto una piantina che rappresenta il suo cadavere. L’unica cosa che fa pensare ad uno scontro è la proiezione sullo schermo di una pistola che spara in loop.

Troppo poco per una delle scene più attese.

Ma la sorpresa maggiore è il cambio di finale che costituisce un inaspettato colpo di scena.

In teatro funziona, non lo si può negare, ma solleva domande, più che fornire risposte.

Lohengrin che proclama Elsa quale Duca di Brabante è una scelta abbastanza sconvolgente che non era stata proposta nella prima recita.

Tutti aspettavamo il lieto fine del cigno che si trasforma nel bambino creduto morto in quella che è una sorta di resurrezione pagana.

Potrebbe essere un finale forzato in chiave femminista, con lei che si libera dalle sue paure e che finalmente prende il potere sulla sua vita.

Oppure la conferma che Elsa ha davvero ucciso il fratello per ambizione e che alla fine ha ottenuto ciò che desiderava.

Non tanto l’amore puro, ma la corona di Brabant, ottenuta con mani macchiate di sangue.

Chissà qual è la risposta.

Quindi se il primo finale è un invito a cedere alla Fede, quest’ ultimo colpisce in modo controverso e spegne, in parte, la forte morale del primo.

Ed è così, con Elsa che innalza le braccia al cielo mostrando la spada, che si conclude l’opera , accolta da fragorosi applausi entusiasti.

Applausi riservati abbondantemente a tutti gli interpreti e che continuano a sipario chiuso, costringendo, dopo qualche minuto, a rialzarlo per far uscire nuovamente gli artisti in modo da tributargli una vera e propria ovazione.

Il pubblico è elettrizzato.

Esaltato da un’opera che nasce in un momento storico tremendo e che dopo due anni finalmente si può presentare agli spettatori in sala per ricevere quegli applausi che indubbiamente merita.

Ed è solo ora, con il teatro pieno e con l’atteggiamento esultante del pubblico in sala, che possiamo considerare concluso il lungo viaggio di questo cigno.

Bello e disperato.

di Loredana Atzei

(Foto credit: Monika Rittershaus)

.jpeg)